「味噌づくりが流行っているみたいだけど、何となく難しそう。用意も面倒くさい?」

手作り味噌の奥味わいに興味を持ちながら、トライせずにいる人も多いのではないでしょうか。

味噌は、想像しているよりずっと気軽に手作りできます。材料も手順も、とてもシンプルだからです。

この記事では、味噌づくりに必要な材料から手順、カビ対策、ポイントや注意点など、詳しく紹介していきます。

基本の作り方をマスターしたら、大豆以外の材料で味噌を作って、自分好みのオリジナル味噌を作ることもできますよ。

興味を持ったら、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

私も記事のために調べた情報を元に、来冬には味噌づくりに挑戦してみようと思ってます!

本当は、実際に作ってみてから記事を書こうと思ったのですが、思い立ったのが初夏。

最悪のタイミングで思い立ってしまったので、作ってみた結果はまた別の記事で紹介したいと思います。

実は、筆者の実家では、祖母の田舎である福井県から毎年手作りのお味噌が届いていました。

そのおいしさは、今でも忘れられません。

お店では売っていない、手作りの味なんですよ。大豆本来の味というか。

その味に近づくのは難しいと思いますが、自分なりに自分好みのお味噌を作ってみたい!と、真夏の今から鼻息荒く意気込んでいます♪

まずはこれを揃えよう!味噌づくりに必要なもの

味噌づくりは、材料を揃えることがステップ1!

味噌は古くから作られている食べ物で、材料がとてもシンプルです。

ここでさらっと、味噌の歴史を紹介します。

味噌は、古代中国から伝わった醤を元に、日本に合ったかたちにアレンジされて現在のような食品になりました。

醤とは、大豆や麦、酒、塩を混ぜて発酵させたもの。

醤になる前の過程でできるのが味噌です。

一説では、まだ醤ではない「未醤」が変化して「みそ」になったといわれています。

平安時代には貴族が食べる高級食材として、鎌倉時代には僧侶や武士が食べる味噌汁に使われるようになりました。

庶民が食べるようになったのは室町時代からで、江戸時代には日本各地で作られるようになったのでした。

ということで、大昔でも手に入るくらい身近な材料でできる味噌の材料を紹介していきますね。

- 材料はたったの3つ

- 味噌づくりの道具はこれ

- 100均でもOK?ホーロー?タッパー?ジップロック?ガラス?どれがいいのか容器問題

さてさて、どんなものが必要なのでしょうか?

早速詳しく見てみましょう!

材料はたったの3つ

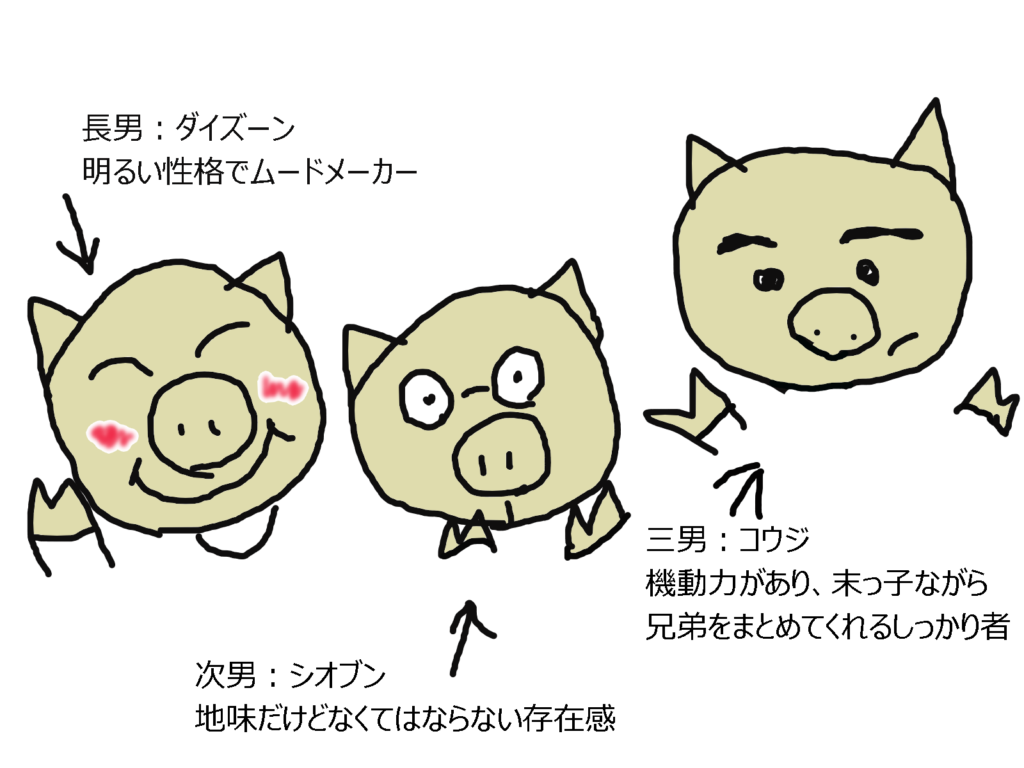

古くから作られてきた味噌。今も基本の材料は変わらず大豆と塩と麹の3つです。

大豆は味噌の旨味を作り、塩は雑菌を死滅させたりして熟成を助け、麹は麹菌の力で原料を分解します。

それぞれが大事な役割を持っていて、どれか1つが欠けてしまっては美味しい味噌ができません。

シンプルなだからこそ、それぞれの素材の品質が味噌の味を左右するのです。

分量は

大豆 500g

塩 200g

麹 500g

を基本に作ってみましょう。

これで、約2kgの味噌ができあがります。

割合は、一度作ってみてから好みに合わせて調整するといいですよ。

さあ、ではまず大豆から。味噌に合う大豆の条件は以下の通りです。

- 粒が大きい

- よく水を吸う

- 煮ると甘くなる

- 煮た後の大豆が甘くておいしい

- 煮ているときの香りが良い

- 煮ると柔らかくなりやすい

- 皮が薄い

- 色が薄めで煮ると鮮やかな色になる

すべて満たしている必要はないので、あくまで参考までに挙げてみました。

Amazonで買える大豆をピックアップしたので、こちらも参考まで。

次は塩です。塩はいろいろな種類があります。

精製の仕方で分けると、3つの種類があります。

- 精製塩

- 天然塩(自然塩)

- 再生加工塩

精製塩は、海水を電気分解して作られる塩でやや角が立つ塩辛さを感じます。

天然塩は甘みがあってまろやかな味わいです。

海水や湖水、地下の水を煮詰めて作られます。

再生加工塩というのは、塩ににがりを加えたもので深みのある味わいです。

味噌に合う塩の条件としては、

- 甘みがある

- ミネラルが多い

- 粒が小さい

などが挙げられます。

塩もピックアップしてみましたので、こちらも参考まで。

はい、では最後、麹です。

一番、なじみのない食材かもしれませんね。

少し前に塩こうじが流行ったので、味わったことがある人も多いかと思います。

麹には、乾燥したものと生のものの2種類があります。

乾燥麹は、常温で保存できて日持ちしますが、生と比べると麹の力が弱いのが難点です。

生麹は、水で戻す必要がなく風味がとても良いのですが、冷蔵保存で日持ちしません。

どちらも一長一短があるのですが、ここはせっかくの手作りということで、生麹を使いましょう。

こちらもAmazonで買えますよ。

というわけで、大豆・塩・麹という3つの素材を紹介しました。

初心者用に味噌づくりセットも販売されているので、より手軽ですね。

何回か繰り返して作るうちに、自分の味が見つかるはずです。

少しずつ改良を重ねるのもまた、楽しみの1つです。

味噌づくりの道具はこれ

さて、材料の次は道具も揃えましょう。

特別な道具を用意する必要はありません。

どうしても家にないものは、ほとんどが100均でも手に入るので、最初のうちはそれで充分です。

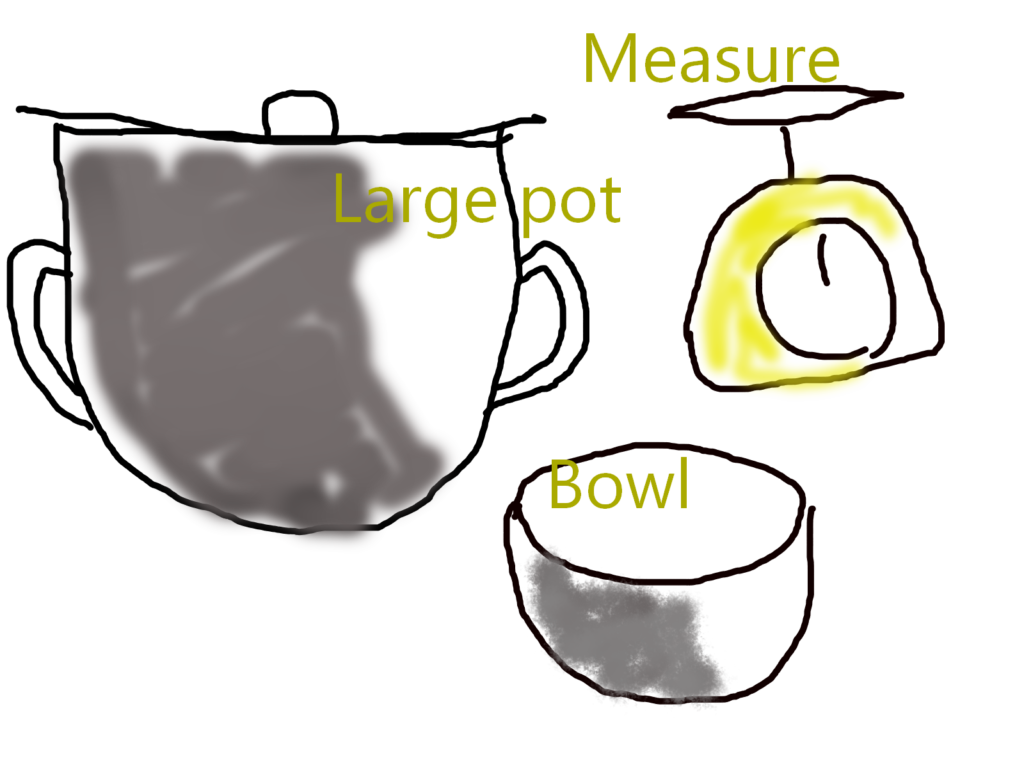

必要な道具は以下の通りです。

| 道具 | 使い道 |

| 大きめの鍋 | 大豆を煮るための鍋。あれば圧力鍋が便利。 |

| 大きめのボウル | 大豆を水に浸けておくとき、大豆と塩、麹を混ぜるときに使う。 作る分量を考えて、作業しやすい大きさのボウルを用意。 |

| すりこぎ | 大豆を潰すときに使う。(あればフードプロセッサーが便利) |

| ビニール袋 | 大豆を潰すときに使う。(あればフードプロセッサーが便利) |

| はかり | 材料を計量するときに使う。 |

| 容器 | 次の項目で詳しく解説します。 好みに合わせて作りやすい容器を選びましょう。 |

道具も実にシンプルです。

大豆を潰すときは、すりこぎとビニール袋以外に、フードプロセッサーがあればとても楽です。

100均でもOK?ホーロー?タッパー?ジップロック?ガラス?

どれがいいのか容器問題

では、容器についてです。容器、どうしましょう?迷いますね。

1つずつ、検証していきます。

まずホーローです。強度があって臭い移りの心配がないのがいいところ。

ぴったりふたができるものもあります。

タッパーも手軽でいいですね。

初めて作るときは、ジップロックで手軽に作るのもありですね。

場所も取らないし、扱いやすいでしょう。

ガラスの容器は、ホーローと同様に臭いがつきにくく、さらに中が見えるのもポイントです。

どんな状態で発酵していくのか、中までじっくり観察したい人におすすめです。

ちょっと重くて割れやすいのが難点でしょうか。

以上が、初心者の味噌づくりに最適な容器の紹介でした。

どれも、メリットとデメリットがあるので、既に家にあるものや、使いやすそうと思ったものを選んでみてください。

味噌づくりに必要な5つのステップ

さてさて、いよいよ本題です。

必要なものがひと通り揃ったところで、作り方を見ていきましょう。

ここでは、5つのステップに分けて紹介していきます。

- 大豆を洗って1晩置く

- 大豆を柔らかく煮る

- 大豆をつぶす

- 塩・麹と混ぜ合わせる

- 発酵させる

実にシンプルです。

ただし、1つ1つの工程にさまざまな注意点があります。

神経質になりすぎる必要はないですが、ポイントを抑えて丁寧に作れば、それだけおいしい味噌ができあがります。

では、早速順番に見ていきましょう。

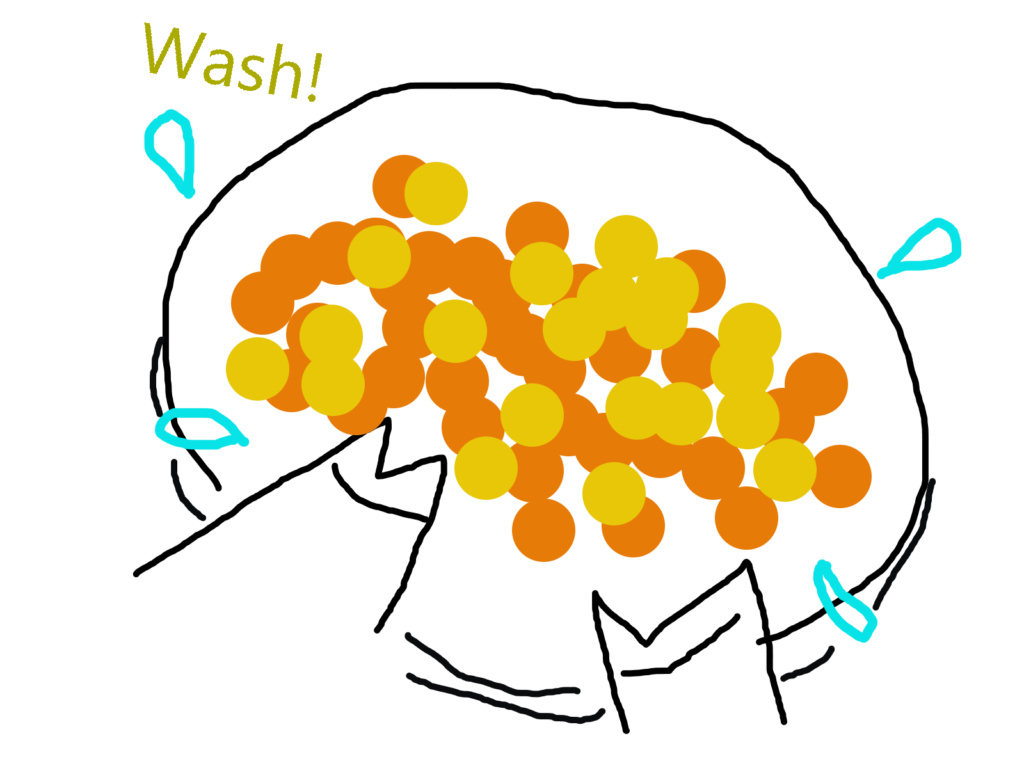

大豆を洗って1晩置く

大豆と大きめなボウルを用意したら、ゴシゴシよ~く洗います。

大豆には、見にくいけれど汚れが結構ついているからです。

3回くらい水を変えて、しっかりきれいにしましょう。

虫食いの豆や浮いてきた豆は取り除いてください。

ピカピカの大豆になったら、大豆の重さの3倍の水を入れて18時間程度水に浸けます。(季節や大豆の量により異なります)

例えば、500gの大豆なら1.5リットルの水に浸けるということです。

次の日に大豆を煮る時間から逆算して、スタートする時間を決めるといいですね。

午後3時くらいから煮はじめるなら、前日の午前10時くらいに大豆を洗って水に浸しはじめるという計算です。

水をしっかり擦った状態にならないと大豆がうまく煮えないので、余裕をもって早めにスタートするといいでしょう。

吸水がきちんとできている大豆は、艶々していて瑞々しい状態になります。

見た目は、乾燥した状態の2倍ぐらいになっていれば理想的です。

割ってみて、中心まで同じ状態になっていればきちんと吸水できている証拠です。

吸水した大豆の準備が完了したら、鍋で煮ていきます。

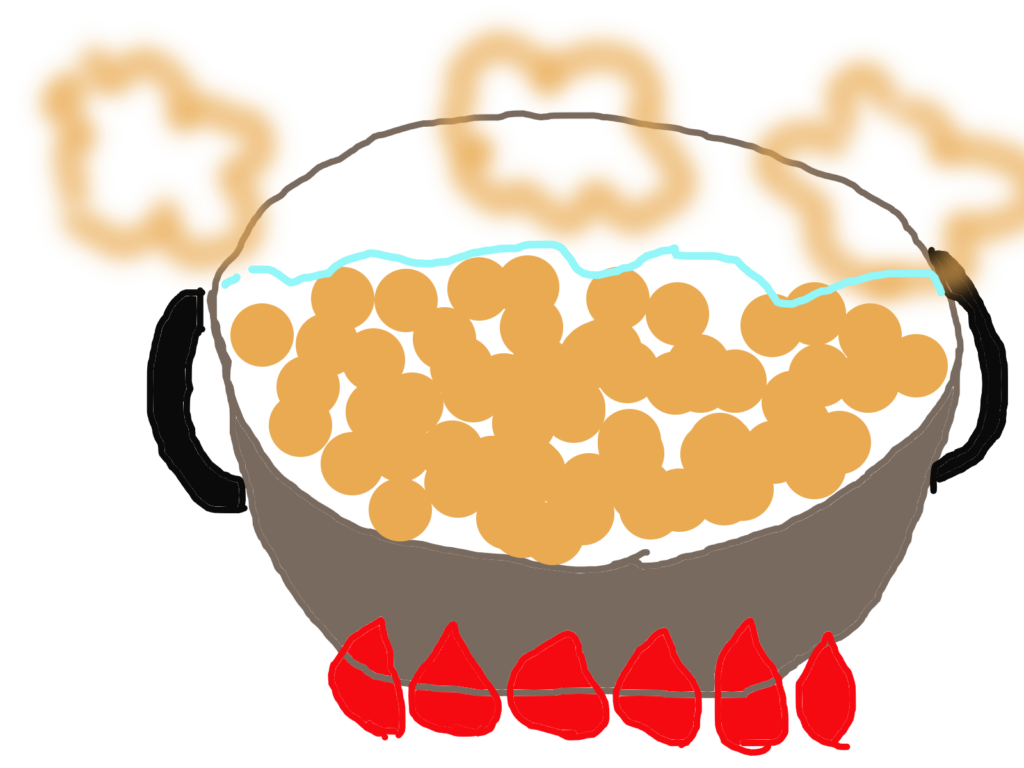

大豆を柔らかくゆでる

ゆでるときの水の量は、大豆が全て隠れるくらいが適量です。

浸していた水は捨てて、新しいきれいな水でゆでます。

普通の鍋でゆでるときは、弱火で3時間じっくりコトコトゆでていきます。

ゆでている間に、水量が減ってきたら足します。

沸騰したら丁寧にあくをすくうのも忘れずに。

圧力鍋があれば、ぜひとも活用しましょう。

圧力鍋の場合は、圧力がかかってから弱火で20分ゆでたら圧が抜けるまでそのまま放置します。

いや、圧力鍋って便利ですね。

煮えたかどうかの確認は、1粒豆を取ってつぶしてみること。

パカッと2つに割れてしまうくらいだと、まだゆで方が充分ではありません。

焦らずゆっくりゆでましょう。

完全にゆで切っていない大豆のまま見切り発車してしまうと、他の材料とうまく混ざらなくておいしい味噌ができません。

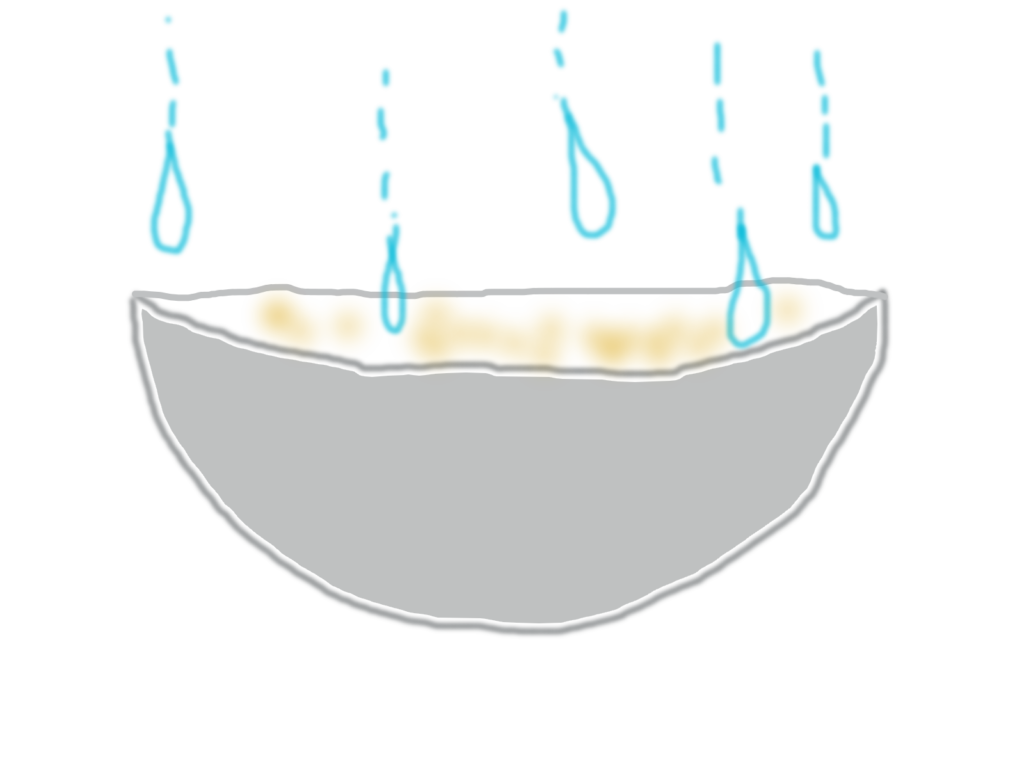

指で簡単につぶれるくらいまで柔らかく煮えたら、30℃以下になるまで冷まします。

ここ、すごい大事です!

大豆が熱いままだと、大事な麹菌が死んでしまうからです。

手のひらに乗せても熱くないくらいまで、完全に冷ましましょう。

冷水にさらして素早く冷ますと、きれいな大豆の色を保てます。

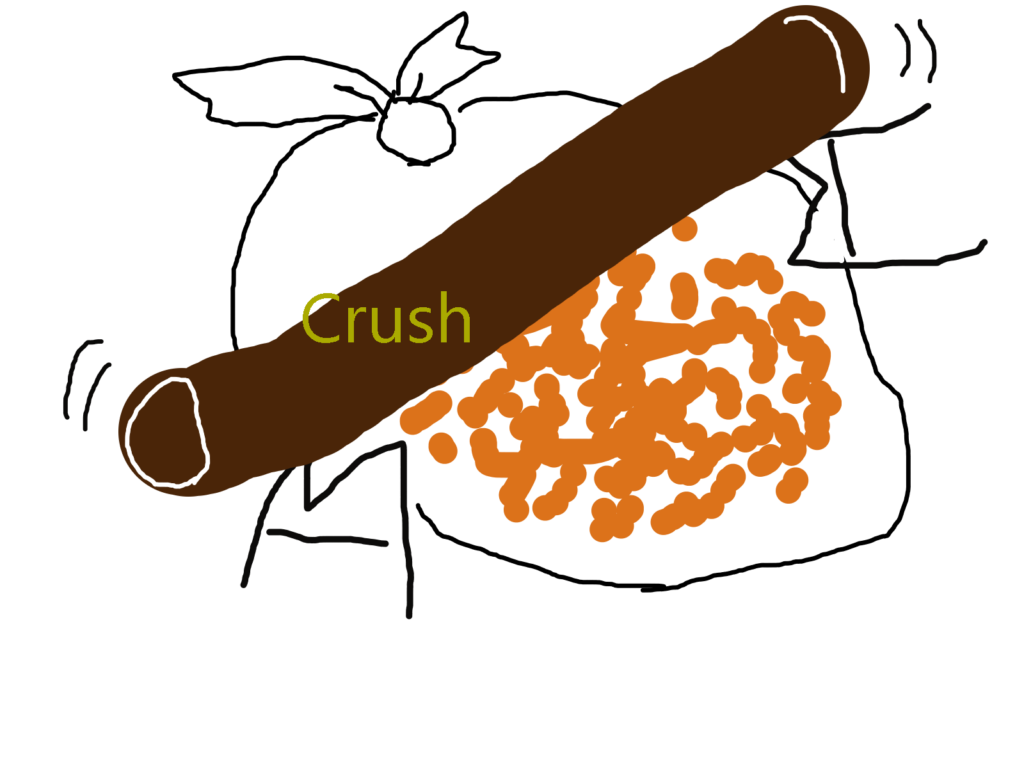

大豆をつぶす

大豆を充分冷ましたらつぶします。

できるだけ粒が残らないように、細かく細か~くつぶしていきます。

つぶす方法はいろいろ。

- フードプロセッサーにかける

- 袋に入れて瓶やすりこぎで叩く

- 袋に入れて足で踏む

- マッシャーでつぶす

一番手っ取り早いのは、フードプロセッサーでガ~っとやる方法です。

たくさんの味噌を作るときは、特に重宝するでしょう。

様子を見ながら、硬そうだったら少しずつ大豆のゆで汁を加えながら撹拌します。

袋に入れて瓶やすりこぎで叩くのも手軽です。

タオルやふきんを下に敷いてから叩くようにしましょう。

袋は、破けないように厚手のものを使ってくださいね。

叩くのと並行して、足で踏むのもラクです。うどんのようなかんじで。

マッシャーでガシガシつぶしてもいいです。

やりやすい方法で、とにかく粒が残らなければ何でもいいわけです。

体力勝負ですが、がんばってつぶしましょう!

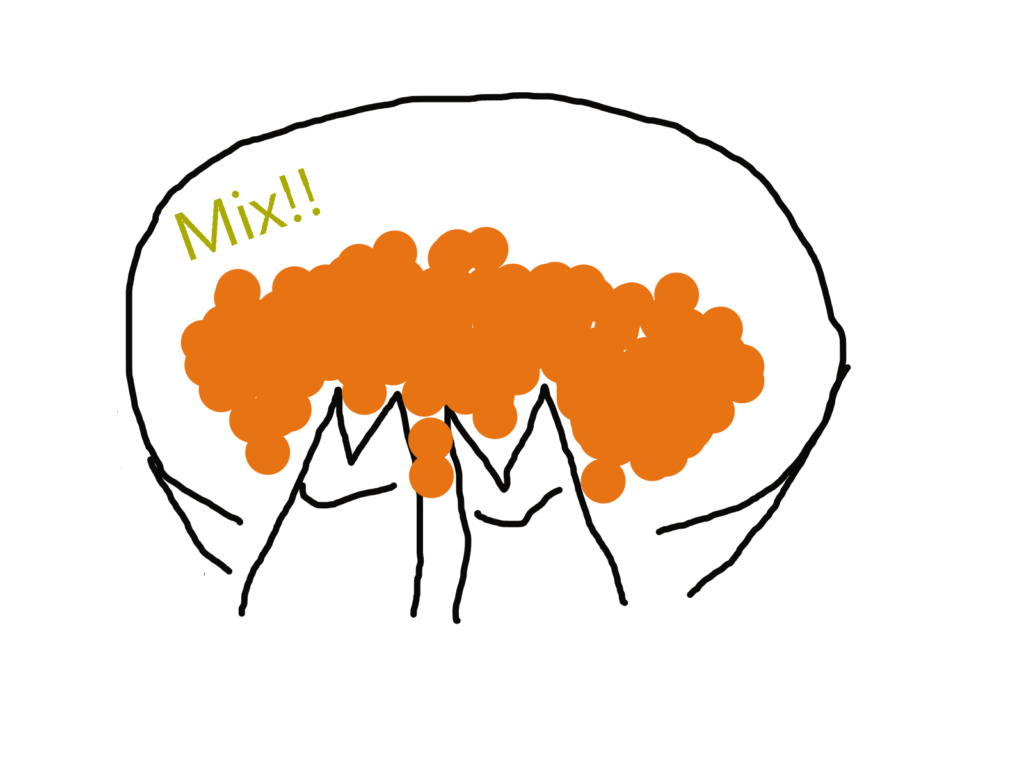

塩・麹と混ぜ合わせる

作業は佳境に入ってきました。

次は、塩と麹を混ぜ合わせていきます。

この混ぜ合わせたものを、「塩切こうじ」といいます。

麹はバラすようにしてよくほぐし、塩が均一に行き渡るように丁寧に混ぜます。

最初に塩と麹をよく混ぜるこの作業が大切です。

塩と麹と大豆を一気に混ぜてしまうのは絶対NGです。

なぜかというと、均一に混ざりにくくなってしまうからです。

均一に混ぜるのが、これまた大事なんです。

1箇所でも混ざり切れていない部分があると、そこだけ発酵せずに腐ってしまったりします。

もう、自分でも引くぐらい無心になって混ぜましょう。

耳たぶのかたさくらいになるといいそうです。

これ以上混ぜたらやばそうっていうところまで混ぜたら、いよいよ発酵!

発酵させる

ここまでがんばったら、もう一息。

味噌を入れる容器は、焼酎や台所用の消毒液などできれいに殺菌しておきましょう。

味噌を入れるときは、ただ入れるのではなく、小分けにして丸めて投げつけて押し込むように入れていきます。

理由は、空気を抜くため。

空気が入っているとカビが繁殖しやすくなってしまうのです。

全部入れたら表面を平らにしておきます。

表面に塩を振ってラップをしたら、重石を乗せます。

重石を乗せるのは、仕込みの次の日にしてくださいねー。

仕込みの日は、大豆がまだほんのり温かかったりするからです。

重しは全体の重量の3割くらいが妥当です。

今回は2キロの味噌を仕込むので、600gの重しが最適ということですね。

ペットボトルとか塩を入れた袋とか、家にあるものでOKです。

重石をしたらふたをして保存します。

保存する場所は、風通しの良い冷暗所が適しています。

たまに、様子を見つつ天地返しを行います。

天地返しとは、別の容器に移し替えて味噌の上下をひっくり返すことです。

これによって発酵がさらに進み、より全体が均一な状態になるのです。

タイミング的には、仕込み始めてから3ヶ月めくらいがいいです。

そうこうしているうちに、10カ月くらいで食べられるようになります。

楽しみ~♪

ここは抑えて!初めての味噌づくりを成功に導く

3つのポイント

味噌づくりの手順でも大切なポイントについて触れましたが、ここで、もう一度絶対守るべきポイントを整理しておきます。

これさえ守れば、まずは失敗して食べれなかったという残念な結果にならないでしょう。

しっかり押さえておきましょうね。

- 大豆を柔らかくゆでる

- 大豆を冷ます

- しっかり混ぜ合わせる

おさらいがてら、1つずつ見ていきましょう。

大豆を柔らかくゆでる

良い大豆を選んで、たっぷりの水で十分に吸水させます。

その上で、とにかくゆっくりゆっくりゆでます。

普通の鍋でゆでるときは、沸騰するまでは強火で沸騰する直前になったら弱火にします。

水分が少なくなってきたら、途中で差し水をしましょう。

約3時間という長丁場ですが、鍋から離れず椅子を置いて珈琲でも飲みながら、大豆が柔らかくなっていく様子を見守りましょう。

3時間経ったら、1粒とってつぶしてみて様子をみます。

妥協せず、柔らかくするのが第1のポイントです。

充分に柔らかくなっていないと、均一に混ざらずそこだけ発酵できず腐ってしまうことも。

とにかく柔らかく!焦らない、焦らない。

大豆を冷ます

柔らかく煮た熱々の大豆を冷ますことが第2のポイント。

わ~い!大豆が柔らかくなったぞ~♪と喜び勇んで次の工程に進んでしまう人は、愚か者です。

手のひらに乗せても熱くないくらい、熱いと感じないくらいの30℃程度まで冷まします。

煮えた大豆を水にさらして冷ますのが手軽です。

煮汁は捨てずに念のためとっておきましょうね。

冷ますのは、本当に大事!

冷まさないと、麹菌が熱に耐えられず死んでしまうのです。

麹菌は60~70度くらいで死んでしまいます。

麹菌は、タンパク質やでんぷんを分解する酵素を生成し、この酵素によって味噌の旨味や甘み、酸味が生まれるんですね。

ですから、大豆が熱いと麹菌が死んでしまうため酵素もできません。

大豆が煮えたら充分に冷ますことが大切なのです。

しっかり混ぜ合わせる

最後のポイントはよく混ぜ合わせること。

まずは塩と麹をしっかり混ぜ合わせて、そこにつぶした大豆を混ぜ合わせるという順番をしっかり守りましょう。

とにかく手を抜かずにしっかり混ぜます。

混ぜて混ぜて混ぜ倒します。

これ以上はもう限界です、というところまで混ぜ倒しましょう。

以上3つのポイントはほんとに大事!ここ、テストに出ます!

落ち着いて対処すれば大丈夫!カビの対策と対処法

もしもカビが出現してしまったら…。

オレオレ詐欺と同様(?)に、事前に心の準備ができていれば冷静に対処できるでしょう。

ということで、発酵食品である味噌にカビは付きものと捉えて、仏の心で向き合いましょう。

「もしもし、俺、カビだけど」とカビが登場してしまったときの対策と対処法は3つ。

- 表面を密閉する

- 重石を載せる

- カビが生えたら取り除く

では、1つずつ詳しく見ていきましょう。

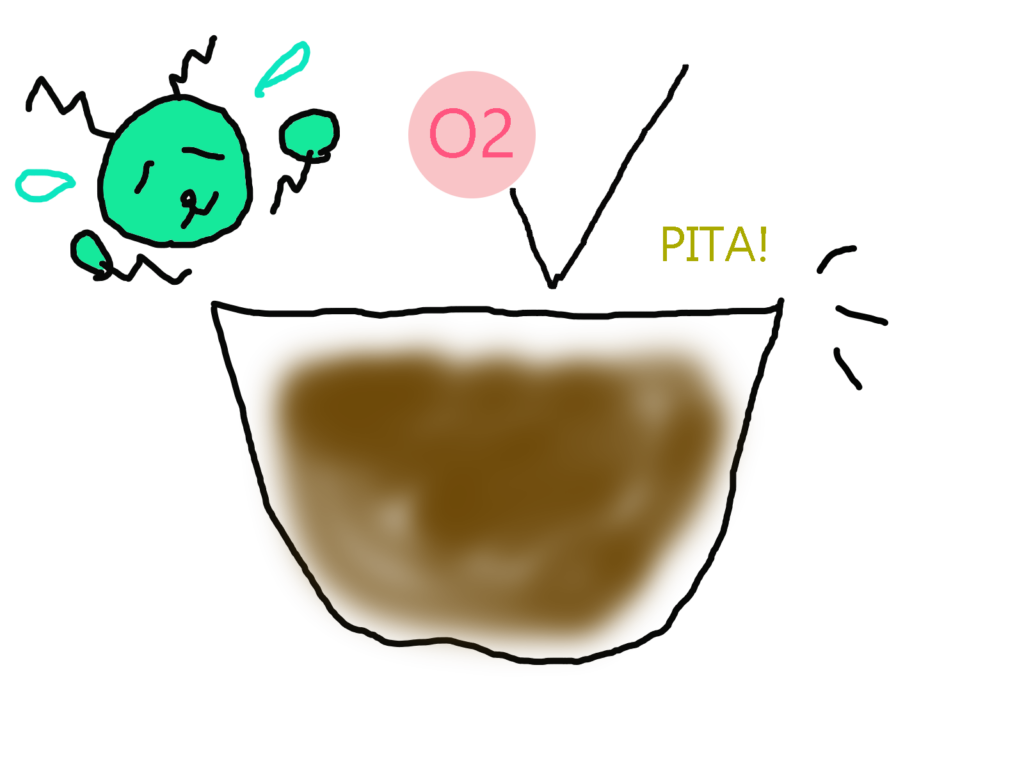

表面を密閉する

できるかぎり空気に触れないように気をつけることが大切です。

カビって、「好気性」の生物らしいです。

好気性生物とは、酸素を利用して代謝を行う生物のことです。

ですから、味噌を保存するときに空気が入ってしまうと、カビにとって居心地の良い環境を提供してしまっていることになるのです。

なんか、悔しい!

ですので、できる限り、極力、限界まで空気を抜くことがカビを発生させないコツです。

味噌を容器に入れるときも、気を抜かず空気を抜くことに集中しましょう。

容器は、アルコール度数の高い焼酎などで殺菌することも忘れずに。

容器に入れるときは一気にドカッと入れるのではなく、小さくお団子を作って投げつけながら押し込んで空気を抜きます。

ハンバーグを作るときに空気を抜く、あのイメージで。

あとは、ダメ押しで容器に入れて平らにした味噌の表面にもアルコールを霧吹きで拭いておくといいですよ。

そしたら、その上にラップを乗せて空気を抜きながらピタリと貼り付けます。

細部まで空気が入っていないか、よく確認してくださいね。

これはスマホの表面に透明カバーを貼るときの、あのイメージで。

ジップロックなどで作るときは、袋が膨らんだら空気が入らないように時々ガスを抜いてあげるようにしてください。

目にも止まらぬ速さで、ササササっと抜くのがコツです。

何度かやっていくうちに、早くできるようになるはず。

重石を乗せる

重石を乗せるのも、カビ対策に欠かせないポイントです。

空気に触れないようにするための、最後のダメ押しともいえます。

これでもかと、空気を極限まで追い出します。

おすすめは、袋に入れた塩を重石にすること。

なぜなら、石などの重石だとかたちが決まっていてムラができてしまうから。

ただーし!重石は仕込んだ次の日に乗せてください。

仕込んだ日だと、まだ少し大豆がほんのりと温かいんですね。

その状態で重石を乗せてしまうと、結露ができてこれがカビの原因になってしまうのです。

重石を乗せたら、あとは風通しが良い冷暗所で熟成させましょう。

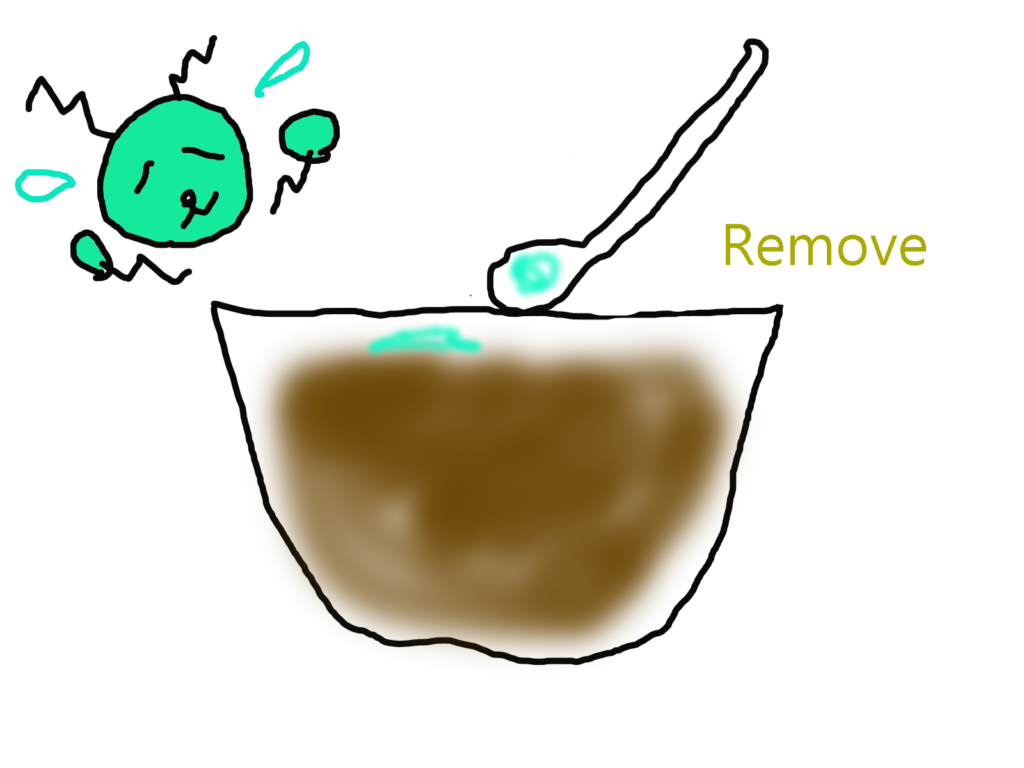

カビが生えたら取り除く

どんなにがんばっても、カビが生えるときは生えます。

生えたら慌てず焦らず、速やかに対処しましょう。

カビの色が白だったら、それは酵母菌です。

熟成期間中に発見したのなら取り除かずに、出来上がって気になるようなら取り除きましょう。

害はない、安全なものです。

黒は酸化しているだけということも考えられます。

これも、熟成期間中は様子を見て、完成してから取り除いてください。

青とか緑とか、おどろおどろしい色だったら、熟成期間中であっても取り除いちゃいましょう。

カビの周りも含めて、やや多めに取り除いてください。

カビは根を張りますから。

取り除いたら平らにして、塩をかけておきます。

アルコール度数の高いお酒を霧吹きでかけてもいいです。

容器のふちに汚れがついていたら、これも後々カビの原因になることがあるので、アルコールで拭き取りましょう。

カビを見つけても必要以上に焦ることは全然なくて、「ハイハイどうも、こんにちは」っていう余裕ある態度でカビとやり合いましょう。

毅然とした態度で対応すれば、カビも怯むはずです。

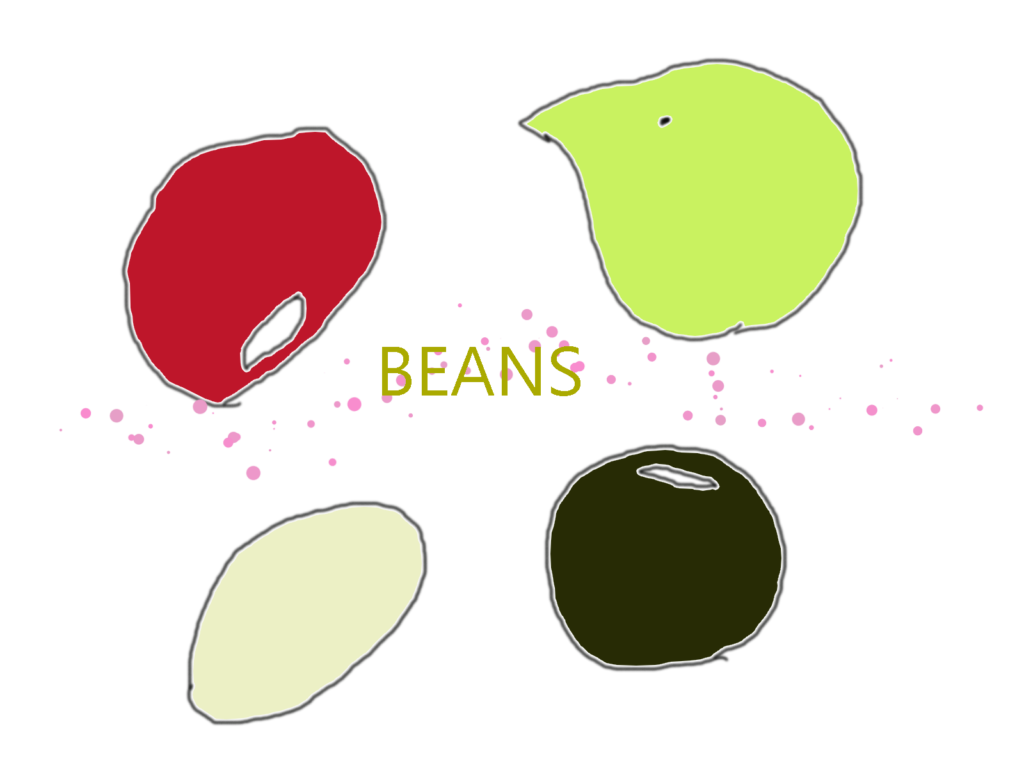

【応用編】大豆以外でも作ってみよう!オリジナル味噌

味噌といえば、大豆で作るのが王道ですが、慣れてきたら他の豆で作ってみて、新しい味を発見するのも楽しいですよ。

作り方は基本的には大豆の場合と同様です。

例えば小豆。

ポイントは、麹の量を増やすこと。

大豆で作るときの倍の麹を入れてください。

大豆より旨味成分が少ないので、麹で旨味をプラスするためです。

また、小豆の香りや甘みを損なわないため発酵期間を短くするためでもあります。

小豆の味噌は、夏場は2週間ほど、冬場は4週間ほどで食べられます。

小豆は、大豆と違って1晩水に浸しておく必要がなくて、すぐ煮はじめてOKなのも手軽ですね。

また、ひよこ豆も人気があります。

ひよこ豆というかわいらしい名前の豆は、トルコ原産の豆です。

インド料理のお店などで、豆カレーに使われていたりする、ほくほくした食感でおいしいです。

このひよこ豆を味噌にするって発想は、インド人もびっくり!トルコの豆ですが。

こちらも、小豆と同様に麹の量を大豆の倍にして作りましょう。

ひよこ豆は1晩浸水する必要があります。

夏場は2週間ほど、冬場は4週間ほどで、甘くておいしいひよこ豆味噌が出来上がります。

あとは、女子に黒豆味噌がおすすめ。

黒豆は、栄養豊富で美容効果が期待できる優れものです。

もちろん、味も最高ですよ。

こちらの分量は大豆と同様でOK。

作り方も、大豆と同様で問題ありません。

最後に変化球をもう1つ、インゲン豆でも味噌ができます。

こちらも、大豆と同じレシピでいけます。

大豆より柔らかい豆なので、比較的手軽に作れますよ。

慣れてきたら、あらゆる豆という豆で試してみるのも面白そうですね。

まとめ

手作り味噌の作り方、いかがでしたか?

思っていたより、少ない工程でシンプルな材料と道具でできそうですよね。

大豆と塩と麹を吟味して、分量を正確に測ることからスタート。

大豆を1晩水に浸してから、翌日じっくり時間をかけてゆで上げる。

すぐつぶれるくらい柔らかくした大豆は、熱を充分に取る。

塩と麹をよく混ぜてから、つぶした大豆とよく混ぜる。

除菌した容器に空気を抜きながら詰める。

ポイントはたくさんありますが、どれも難しいことではありません。

味噌への愛情を込めて、丁寧においしくなることをイメージしながら、優しい気持ちで作るのが一番のポイントかもしれません。

きれいにまとまったところで、味噌づくりの記事はここまで!